損害賠償額の基準と仕組み

Structure

実は、交通事故の被害に遭った場合、被害者は必ずしもその事故によって発生した損害分の賠償金を受け取れるとは限りません。損害賠償請求の相手は基本的に加害者が加入している自賠責保険会社、もしくは任意の自動車保険会社になりますが、保険会社は支払いを可能な限り抑えたいと考えるため、被害者自身が交渉を行っても適正な損害賠償請求が認められないケースが大半です。

しかし、被害者の代理人として弁護士が介入することで損害賠償額を引き上げることができ、弁護士費用を差し引いても十分な賠償金を受け取れる可能性が高まります。ここでは、弁護士に依頼すると損害賠償額が上がる理由や損害賠償の基礎知識をご紹介します。

- 1. 交通事故の賠償に関わる損害の種類

- 1.1. 積極損害:事故により直接的に発生した費用

- 1.2. 消極損害:事故がなければ得られたはずの利益

- 1.3. 慰謝料:事故により被った精神的苦痛に対する賠償

- 2. 損害賠償額算定における3つの基準

- 2.1. 自賠責基準

- 2.2. 任意保険基準

- 2.3. 弁護士基準(裁判所基準)

- 3. 損害賠償額を左右する要因

- 3.1. 後遺障害等級の認定結果

- 3.2. 相当因果関係

- 3.3. 過失割合

- 4. 弁護士が交渉することで損害賠償額が増額できる理由

- 4.1. 弁護士基準による正当な金額での請求が可能

- 4.2. 不当な減額提案に対して、法的根拠をもとに反論できる

- 4.3. 証拠の収集や後遺障害の等級認定申請もサポート

- 4.4. 裁判を見据えた交渉により、保険会社側も妥協しやすくなる

- 5. 適正な損害賠償の回収は弁護士にご相談を

交通事故の賠償に関わる損害の種類

交通事故の損害には主として以下のような種類があります。もしご自身やご家族が交通事故に遭って治療中、もしくは後遺障害が残るなどして支出が発生している場合、まずはどの項目にどれくらいの金額がかかっているかを把握することが大切です。

積極損害:事故により直接的に発生した費用

治療費

診察費、入院費、投薬費、手術費、リハビリ費など

通院交通費

入院、通院のために発生するガソリン代・公共交通機関の費用

付添費

入院中・通院中の付添看護費、自宅看護費など

介護費

将来の介護のために発生する費用

介護用品・器具費

車椅子、介護用ベッドなどの費用

家屋改造費

自宅をバリアフリー化するために必要な改造費用など

治療費

診察費、入院費、投薬費、手術費、リハビリ費など

通院交通費

入院、通院のために発生するガソリン代・公共交通機関の費用

付添費

入院中・通院中の付添看護費、自宅看護費など

介護費

将来の介護のために発生する費用

介護用品・器具費

車椅子、介護用ベッドなどの費用

家屋改造費

自宅をバリアフリー化するために必要な改造費用など

消極損害:事故がなければ得られたはずの利益

休業損害

事故による入院等でその期間の収入が減少したことに対する補償

逸失利益

事故の後遺障害の影響により将来的に発生する収入減少に対する補償

慰謝料:事故により被った精神的苦痛に対する賠償

入通院慰謝料

怪我の痛みや治療・入院のために被った精神的苦痛に対する費用

後遺障害慰謝料

この先も後遺症に悩まされなければならない精神的苦痛に対する費用

死亡慰謝料

死亡による遺族の精神的苦痛に対する費用

入通院慰謝料

怪我の痛みや治療・入院のために被った精神的苦痛に対する費用

後遺障害慰謝料

この先も後遺症に悩まされなければならない精神的苦痛に対する費用

死亡慰謝料

死亡による遺族の精神的苦痛に対する費用

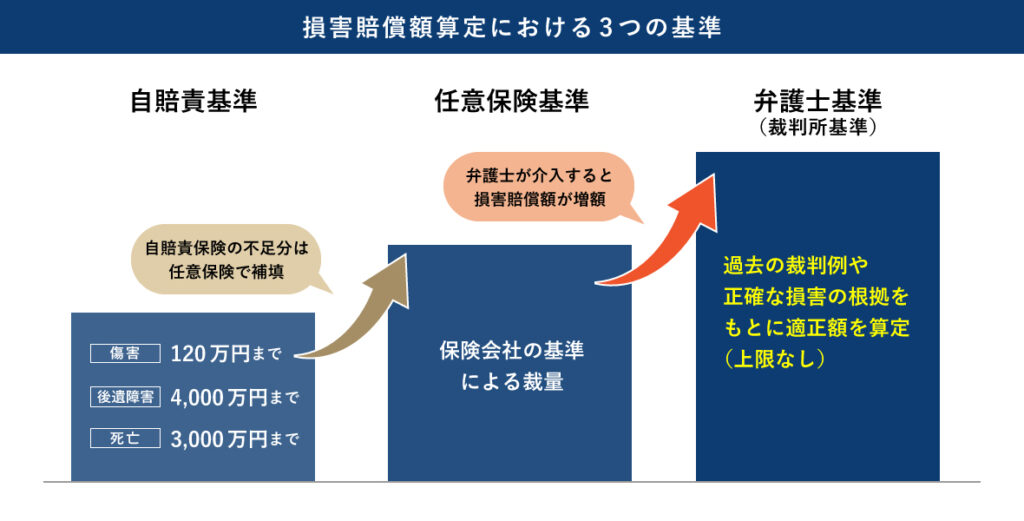

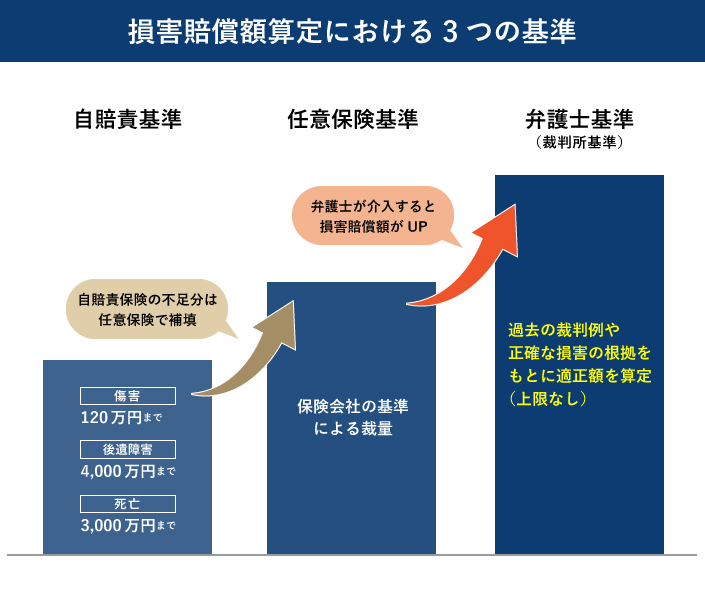

損害賠償額算定における3つの基準

交通事故の損害賠償の金額を算定するうえで、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準(裁判所基準)」の3つの基準が用いられ、段階的に賠償額が上がります。保険会社から賠償金額を提示される場合は、自賠責基準もしくは任意保険基準をもとに算定されているケースが大半であるため、賠償金の増額を求める際は弁護士基準をもとに示談交渉を行う必要があります。

自賠責基準

すべての車両に加入が義務付けられている自賠責保険が定める基準です。3つの中で最も低い基準であり、後遺障害が残る場合でも最大4000万円までしか補償されないため、症状によっては十分な賠償額とは言えません。

任意保険基準

任意保険はその名の通り自動車の所有者が任意で加入する保険であり、その保険を提供する会社が定める基準です。自賠責基準で算定した賠償金額より高額になる傾向がありますが、上限は保険会社自身が設定しているため、実際の損害をカバーできないケースも少なくありません。

弁護士基準(裁判所基準)

裁判所が過去の交通事故の裁判例に基づいて使用している基準で、適用されると3つの中で最も高額な賠償額になります。被害者が任意保険基準をもとに提示された金額に納得できず、示談が成立しないまま訴訟に進んだ場合は、裁判所が採用する弁護士基準で賠償額が判断されます。

損害賠償額を左右する要因

上記の基準以外にも、損害賠償額を左右する要因は多数あります。その中で特に重要なのが以下の3点です。

後遺障害等級の認定結果

後遺障害があるかどうか、またその等級が何級に認定されるかは、賠償額に大きく影響します。後遺障害等級認定に関しては、詳しくは「後遺障害等級認定手続の基本」のページをご確認ください。

後遺障害等級認定手続の基本 →相当因果関係

交通事故において「相当因果関係」とは、事故(原因)と損害(結果)の間に合理的な関連性があることを指します。損害賠償請求の対象としている損害が今回の事故によるものであることを証明できなければその損害は認められないため、症状の発生時期や医療記録等で因果関係を示す必要があります。

過失割合

過失割合とは事故の責任を割合で表したもので、当事者双方にどれくらいの責任があるかを割合で示します。例えば、加害者が車で被害者に衝突したとしても、被害者が信号を無視して車道に飛び出してきたことによって起こった場合は被害者側に過失があるため、損害賠償額が減額される可能性があります。事故当時の状況から判断し、過失割合を決定します。

弁護士が交渉することで損害賠償額が増額できる理由

保険会社から提示された損害賠償額は、弁護士が交渉することで増額の可能性があります。その理由には以下が挙げられます。

弁護士基準による正当な金額での請求が可能

前述のように、保険会社が提示する損害賠償額は任意保険会社の独自基準で計算されていることが多く、実際には相場よりも低いことがあります。そこで弁護士が代理人として交渉すると、裁判所の過去の裁判例に基づいた弁護士基準を適用して請求できます。これにより、治療費、介護費、逸失利益、慰謝料など、すべての項目で正当な賠償を受けられる可能性が高まります。

不当な減額提案に対して、法的根拠をもとに反論できる

保険会社との交渉では、「因果関係が不明」「事故以外に原因がある」「金額が高すぎる」などの理由で賠償額を一方的に減額されることもあります。しかし、弁護士が法的根拠をもとに反論することで不当な減額を防ぐことができます。正しい主張を通すためには法律の専門知識と交渉力が必要なため、一般の方が保険会社を説得することは極めて難しいことです。

証拠の収集や後遺障害の等級認定申請もサポート

損害賠償額に大きく影響する後遺障害等級の認定では、医学的な証拠や規定に則った申請書類の提出が求められます。弁護士が医師と連携して適切な診断書の作成を行ったり、その他の必要書類を整えることで、適正な損害賠償額の算出につながります。

裁判を見据えた交渉により、保険会社側も妥協しやすくなる

被害者側に弁護士が関与していると、保険会社も将来的な訴訟リスクを意識せざるを得なくなります。根拠に乏しい要求は裁判になった場合に認められない可能性が高いため、保険会社は示談の段階で譲歩の姿勢を見せてくれるでしょう。また、仮に訴訟になった場合でも、適切な証拠を揃えたうえで臨み、スムーズに手続を進めることができます。

適正な損害賠償の回収は弁護士にご相談を

交通事故による損害を正しく把握し、適正な賠償金を受け取ることは被害者やご家族の将来の生活のために極めて重要なことです。当事務所では、交通事故の事案に詳しい弁護士が被害者の立場に立って全力でサポートし、適正な損害賠償の回収を実現します。初回相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ →